わたしは、国公立大学(有名私立大学)に勤めているから、この先も安泰だろう

そんな安心感を持っている大学職員の方は多いのではないでしょうか。

確かに、大学という組織は公共性が高く、財務的にも安定しているケースが多いです。

しかし、安定と将来性はまったくの別物です。

雇用が守られていても、自分のキャリアが広がらず、将来にわたって活躍できるとは限りません。

この記事では、大学そのものの経営リスクが低いことと「個人のキャリアの将来性」の関係に焦点を当て、現状を整理します。

これから大学職員がどのようにキャリア戦略を立てていくか、将来の見通しを立てる上での参考になれば幸いです。

大学職員は将来性がないと言われる理由4選

まず最初に考えたいのは、「大学職員に将来性がない」と言われる理由です。

大学自体は存続しても、職員一人ひとりのキャリアが広がるかどうかは別問題です。

日々の働き方や人事制度の特徴を冷静に見ていくと、将来に不安を抱く要素が浮かび上がってきます。

大学職員は将来性がないと言われる理由

- 専門性が積み上げにくく、外で通用しにくい

- 昇進ポストが限られている

- 業務がルーチン化しやすい

- 従来型のスキルだけでは不十分

大学職員は将来性がないと言われる理由①|専門性が積み上げにくく、外で通用しにくい

大学職員の業務は幅広い反面、異動が頻繁にあるため、ひとつの専門性を深めにくい特徴があります。

総務、人事、学生支援、研究支援などを一通り経験することはできても、専門家としてスキルを磨くチャンスは少ないのです。

結果として、大学の外で「即戦力」として通用する力が育ちにくい面があります。

大学職員は将来性がないと言われる理由②|昇進ポストが限られている

国公立や有名私大は人気の職場であるため、人材の出入りが少なく、上のポストもなかなか空きません。

年功序列の色合いが強い組織では、いくら頑張っても昇進のスピードに限界があります。

「努力が評価されにくい」と感じる理由のひとつです。

大学職員は将来性がないと言われる理由③|業務がルーチン化しやすい

学生対応や書類作成、学内調整など、日々の業務は定型的なものが多くなりがちです。

もちろん正確さやスピードは重要ですが、単調な仕事に終始すると、自身の成長感を得にくく、キャリアの将来性も見えにくくなります。

大学職員は将来性がないと言われる理由⑤|従来型のスキルだけでは不十分

これまでは「正確な事務処理」が求められてきましたが、今後はそれだけでは通用しません。

大学運営には、主体的に課題を発見し、解決策を提案できる人材が必要とされています。

問題解決力や主体性を発揮できないと、「将来性が乏しい」と見られてしまうのです。

大学職員がそれでも「安定」と言われる背景

日々の働き方や人事制度の特徴を冷静に見ていく中で、大学職員が将来性に不安を抱く理由がお分かりいただけると思います。

とはいえ、大学職員という仕事が社会的に安定しているのも事実です。

大学職員が「安定」と言われる背景

- 国公立や有名私大は財務基盤が強固で、潰れるリスクが低い

- 正規職員であれば解雇リスクは非常に小さい

- 福利厚生が手厚く、ワークライフバランスも比較的取りやすい

- 社会的信用が高く、住宅ローンや社会的評価の面でも有利

これらの理由から「安定した仕事」と呼ばれてきました。

しかし、安定と将来性は混同してはいけません。

雇用が守られていても、キャリアの伸びしろや市場価値が保証されるわけではないのです。

大学業界を取り巻く変化が個人のキャリアに与える影響

大学は社会の変化から切り離された存在ではありません。

むしろ、教育の在り方や技術革新の影響を強く受けやすい領域です。

こうした環境変化は、大学の組織運営だけでなく、そこで働く職員のキャリアにも直接的な影響を与えています。

大学業界を取り巻く変化

- 教育のDX化・AI化

- 国際化・競争激化

- 大学改革・ガバナンス強化

- 働き方の多様化

- 職員に求められる役割の高度化

大学業界を取り巻く変化①|教育のDX化・AI化

オンライン授業や学務システムの進化により、従来の紙ベースの事務作業は大幅に効率化されています。

AIによる情報管理や自動翻訳も進み、単純な事務処理の価値は相対的に下がりつつあります。

大学業界を取り巻く変化②|国際化・競争激化

留学生の獲得や海外大学との連携強化が急速に進んでいます。

その中で、英語力や異文化理解、国際的なマネジメントスキルを持つ人材は求められる一方、従来型のローカルな事務スキルだけでは十分ではなくなっています。

大学業界を取り巻く変化③|大学改革・ガバナンス強化

国からの方針に基づき、大学は研究力強化や経営改善を迫られています。

そのため、財務・広報・企画といった高度な業務に携われる人材の重要性が増しています。

一方、定型的な事務は縮小傾向にあり、従来型職員の役割は変化を余儀なくされています。

大学業界を取り巻く変化④|働き方の多様化

大学では特任職員、非常勤職員、派遣社員、パートタイムスタッフなど、多様な雇用形態の人材が活躍しています。

今後はこうした任期付き職員を、正規職員(プロパー)がマネジメントしたり、育成したりする場面が増えていきます。

単に業務をこなすだけではなく、チームをまとめ、成果を上げられるリーダーシップや人材育成のスキルが、これまで以上に重視されるようになっているのです。

大学業界を取り巻く変化⑤|職員に求められる役割の高度化

大学職員は「事務方」から「組織運営のプロ」へと進化することが求められています。

- 資金調達

- 寄付者対応

- 研究支援プロジェクトの推進

など、専門的かつ高度な業務に対応できるかどうかが、今後のキャリアの分かれ道になります。

大学職員が将来性を高めるためのキャリア戦略

では、大学職員としての将来性を高めるには、どのような工夫が必要なのでしょうか。

大学に残り続けるにしても、転職や副業を視野に入れるにしても、意識して行動するかどうかでキャリアの選択肢は大きく変わります。

ここでは実践的な戦略を考えてみましょう。

将来性を高めるためのキャリア戦略5選

- 大学外でも通用するスキルを身につける

- 学外のネットワークを広げる

- 学内での専門性を意識する

- マネジメントスキルを磨く

- キャリアの出口を意識する

大学職員のキャリア戦略①|大学外でも通用するスキルを身につける

語学力、ICTスキル、財務知識、データ分析などは大学外でも価値が高く、転職や副業にも活かせます。

特に英語やDX関連スキルは今後ますます需要が高まります。

大学職員のキャリア戦略②|学外のネットワークを広げる

学会や研究会、産学連携プロジェクトなど、学外の人脈づくりは将来の選択肢を広げます。

オンライン副業や事務代行といった形でスキルを実践するのも有効です。

大学職員のキャリア戦略③|学内での専門性を意識する

異動の多い中でも

- 国際担当

- 財務・会計

- DX推進

など、自分なりの専門性を持つことで強みを築けます。

専門分野を意識的に選び取る姿勢が重要です。

大学職員のキャリア戦略④|マネジメントスキルを磨く

大学という職場環境では、

- 特定任用職員

- 専門職(技術職・図書館司書等)

- 非常勤契約職員

- 人材派遣スタッフ

- パート・アルバイト

など、多様な雇用形態のメンバーと協働する機会が増えています。

これからの正規職員には、自分が業務を遂行するだけでなく、チームをまとめ、任期付き職員を育成する役割も求められます。

リーダーシップやマネジメントスキルを意識的に磨くことが、キャリアの将来性を大きく左右するでしょう。

大学職員のキャリア戦略⑤|キャリアの出口を意識する

大学職員の経験は、人材業界(キャリア支援や人材紹介)、教育関連企業、自治体やNPOなどでも活かせます。

また、大学内でも管理職やプロジェクトリーダーといったキャリアアップの道があります。

将来を見据えて、自分に合った方向性を早めに意識しておくことが大切です。

「大学が潰れにくい」と将来性の議論は別もの(まとめ)

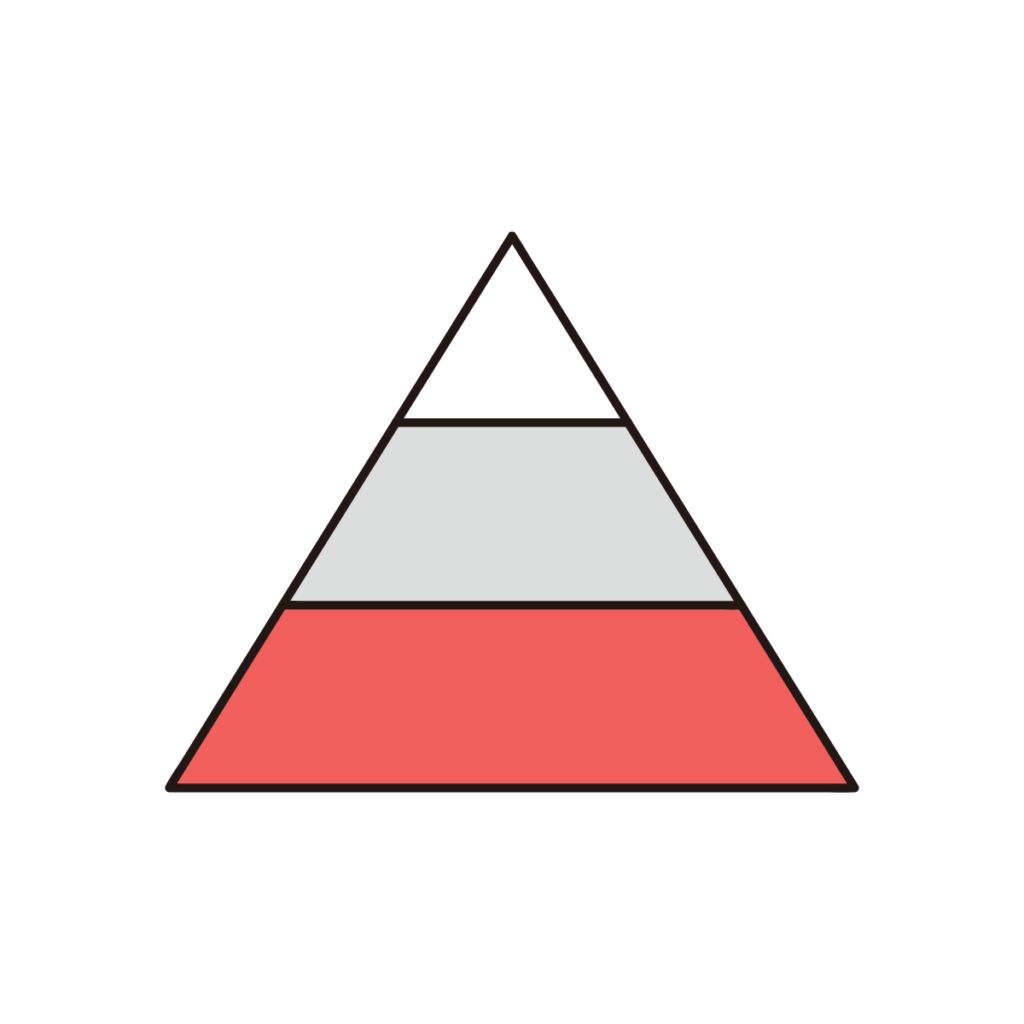

大学職員は「大学が潰れにくい」という意味で安定した仕事ですが、個人のキャリアとしての将来性は別問題です。

少子化やデジタル化、国際化の波は確実に大学業界を変えており、従来型の事務力だけでは生き残れません。

しかし、逆に言えば、大学職員は教育や研究を支えるという社会的意義の高い仕事に携われる立場です。

自分のスキルを高め、外部にも通用する力を身につけることで、将来性は自ら切り拓くことができます。

「安定=将来性」ではありません。

冷静に現実を見つめ、自分のキャリアを主体的にデザインしていくことこそ、大学職員として長く価値を発揮し続けるための鍵なのです。

💡 人事異動が多すぎて疲れている方には、こちらの記事が参考になると思います。キャリアの見通しが立たない場合の対策も解説していますので、今後のキャリアを考える上でヒントになれば幸いです。

💡 大学という職場は年功序列で、昇給と評価がかみ合わないことが多いです。給与や待遇面での限界を感じている方には、こちらの記事が参考になると思います。

💡 大学は安定した職場ですが、それでも「辞めたい」と感じる人が一定数いるのも事実です。わたし自身が大学職員から転職した実体験を書いた記事がありますので、キャリア選択の参考にしていただけると幸いです。

-1024x1024.png)